お電話でのお問い合わせ

8:30~17:30(土・日・祝)

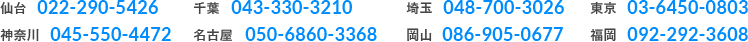

全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。

営業時間 / 8:30~17:30

休業日 / 土日祝

大阪(本社)

-

リフト

-

ダムウェーター(小荷物専用昇降機)

ダムウェーター(小荷物専用昇降機)

-

エレベーター

-

いす式階段昇降機

昇降機の豆知識

エレベーターの乗り心地はモーター制御で決まる!VVVFと直流制動について解説

「最近、エレベーターの揺れや停止位置のズレが気になる」

「点検会社からVVVF(インバータ)化を勧められたが、効果や費用対効果がよく分からない」

そんなお悩みはありませんか。

実は、エレベーターの乗り心地・安全性・電気代は、かごを上下させる“モーター制御”で大きく変わります。

古い制御のままだと、振動/騒音の増加や無駄な電力消費、部品供給終了といったリスクが蓄積する一方、最新のVVVF制御へ切り替えると、滑らかな加減速と省エネが同時に手に入ります。

本記事では、モーター制御の基礎からVVVF、そして直流制動(電気制動の一種)までを、専門外の方にも分かる言葉で解説します。

目次

そもそもモーター制御とは?ただ回すだけではない、エレベーターの心臓部を操る技術

まず、モーター制御がエレベーターにとっていかに重要か、その基本的な役割から解説します。

モーター制御とは、単にモーターをON/OFFするだけでなく、その動きを自在にコントロールする技術です。

エレベーターの快適性や安全性は、この制御技術の精度に大きく依存しているのです。

モーター制御が担う3つの重要な役割(始動・停止、速度、位置)

エレベーターのモーター制御は、主に以下の3つの要素を極めて高い精度でコントロールしています。

- 滑らかな始動・停止

利用者が不快に感じる「ガクン」という衝撃(ショック)なく、スムーズに動き出し、滑らかに停止させる。 - 最適な速度の維持

加速・減速を滑らかに行い、定格速度を安定して維持する。 - 正確な位置決め

目的の階床と乗り場に寸分の狂いなく、ピタッと正確に停止させる(着床精度)。

これらの緻密な制御が組み合わさることで、私たちは日々、安全で快適なエレベーターを利用できるのです。

なぜエレベーターに高度なモーター制御が必要なのか?

エレベーターは、人を乗せて垂直移動するという特性上、他の機械以上に安全性と快適性が求められます。

急発進や急停止は、乗客の転倒事故に繋がる危険性があります。

また、病院や高齢者施設などでは、わずかな揺れも許されない場合があります。

さらに、巨大なモーターを効率的に動かすことは、ビルの消費電力に大きな影響を与えます。

これらの厳しい要求に応えるため、エレベーターには時代と共に進化してきた、非常に高度なモーター制御技術が不可欠なのです。

乗り心地が劇的に進化!エレベーターの速度制御方式の種類

エレベーターの「ガクン」という衝撃や、停止時の段差は、モーターの速度制御方式の進化によって過去のものとなりました。

ここでは、かつての主流だった制御方式から、現在の常識である「VVVF制御」まで、その仕組みと特徴を比較し、技術の進化を見ていきましょう。

かつての主流「交流制御(一段・二段)」とその課題

1980年代頃まで主流だったのが、商用電源(交流)を直接、あるいは簡単な切り替えでモーターに流す「交流制御」です。

速度の段階が一つしかない「交流一段制御」や、「低速・高速」の二段階しかない「交流二段制御」などがありました。

- 仕組み

速度の切り替えが段階的(例えば、高速→低速→停止)なため、速度が変わる瞬間にどうしてもショックが発生しやすい。 - 課題

- 乗り心地が悪い

動き出しや停止時に「ガクン」という衝撃が発生しやすい。 - エネルギー効率が極めて悪い

常にアクセル全開のままブレーキで速度調整する車のように、大量の電力を無駄に消費してしまいます。 - 停止精度が低い

階床との間に段差が生じやすい。

- 乗り心地が悪い

現在の主流!滑らかで省エネな「VVVF(インバータ)制御」の仕組み

現在、新設されるエレベーターの標準となっているのが、VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)制御、通称「インバータ制御」です。

- 仕組み

インバータという電力変換装置が、モーターが必要とする最適な量の電気(電圧と周波数)を、その時々の状況に合わせて自在に作り出します。これにより、モーターの回転数を極めて滑らかに、かつ無駄なくコントロールできます。 - メリット

- 圧倒的に滑らかな乗り心地

まるで高級車のように、スムーズに加速・減速し、停止時のショックもほとんどありません。 - 大幅な省エネ効果

必要な分だけのエネルギーしか使わないため、旧式の交流制御に比べ、消費電力を最大で50%以上削減することも可能です。 - 高い停止精度

階床との段差を数ミリ単位で制御でき、安全な乗り降りを実現します。

- 圧倒的に滑らかな乗り心地

安全な停止の要!「ブレーキ」と「制動」の知られざる違い

エレベーターを「止める」仕組みを理解する上で、非常に重要なのが「ブレーキ」と「制動」の違いです。

この2つは役割が異なり、両者が協調することで、安全で快適な停止が実現します。

物理的に挟んで止める「機械ブレーキ」の役割

機械ブレーキは、電磁石の力でブレーキシュー(摩擦材)を動かし、モーターの回転軸を物理的に挟み込んで停止・保持する装置です。

その主な役割は、エレベーターが目的の階に完全に停止した状態を維持(保持)することです。

車の「パーキングブレーキ」のような役割と考えると分かりやすいでしょう。

走行中のエレベーターを急停止させるためのものではなく、あくまで最終的な停止と保持が目的です。

モーター自身の力で減速させる「電気制動」の役割

電気制動は、機械ブレーキをかける前に、エレベーターをスムーズに減速させるための仕組みです。

走行中のモーターの特性を電気的に変化させ、モーター自身を発電機として作用させるなどして、回転に抵抗(ブレーキ力)を生み出します。

車の「エンジンブレーキ」に似ており、機械的な摩擦に頼らずに滑らかに速度を落とすことができます。

これにより、機械ブレーキの負担を減らし、乗り心地を向上させる重要な役割を担っています。

電気の力でモーターを制する「直流制動」の仕組み

電気制動の中でも、特に旧式の制御方式で重要な役割を果たしてきたのが「直流制動」です。

その仕組みと役割を詳しく見ていきましょう。

直流制動とは?回転するモーターに直流電流を流す仕組み

直流制動(DCインジェクションブレーキ)とは、交流で回転しているモーター(誘導電動機)への電力供給を止めると同時に、モーター内に直流の電流を流し込む技術です。

交流モーターに直流電流を流すと、内部に回転しない固定的な磁界が発生します。

回転しようとするモーターの力と、回転させまいとする固定的な磁界の力が反発しあい、強力なブレーキ力が生まれるのです。

エレベーターにおける直流制動の具体的な役割(クリープ現象の防止)

直流制動は、特に旧式の「交流制御」エレベーターにおいて、停止時の精度を高めるために重要な役割を果たしました。

旧式の制御では、目的階の少し手前で低速運転に切り替わりますが、乗客の重さなどによって、停止位置が目標から少しずれてしまう「クリープ現象」が起きやすいという欠点がありました。

直流制動は、この低速域で強力なブレーキ力を発揮し、エレベーターを目標位置にピタッと安定させることで、床との段差が少ない、安全な停止を実現していました。

直流制動のメリットと注意点

- メリット

- 回路構成が比較的シンプル。

- 低速域で非常に強力な制動力を得られる。

- 注意点

- モーターの運動エネルギーをすべてモーター自身の内部で熱として消費するため、モーターが高温になりやすい。

- エネルギーを再利用しないため、省エネの観点からは非効率である。

省エネにも貢献!直流制動以外の「電気制動」技術

電気の力でモーターを減速させる「電気制動」には、直流制動以外にも、よりエネルギー効率に優れた方法が存在します。

特に、現在の主流であるインバータ制御(VVVF制御)と組み合わせることで、エレベーターの省エネ性能を飛躍的に向上させる技術について解説します。

エネルギーを再利用する「回生制動」

回生制動(かいせいせいどう)とは、減速時にモーターが発電機となり、発生した電気を建物の電力系統に戻して再利用する技術です。

これは、電気自動車やハイブリッドカーが、ブレーキをかけるとバッテリーが充電されるのと同じ原理です。

減速時に捨てられていた運動エネルギーを無駄にせず、照明や空調など、ビル内の他の設備で使う電力として有効活用します。

この技術は、主にインバータ制御(VVVF制御)と組み合わせて使用され、エレベーターの省エネ性能を最大化する上で欠かせないものとなっています。

エネルギーを熱として消費する「発電制動」

発電制動(はつでんせいどう)も、回生制動と同様に減速時にモーターを発電機として利用する技術です。

しかし、発生した電気を電力系統に戻すのではなく、ブレーキ用の抵抗器に送って熱として消費させる点が異なります。

エネルギーを再利用しないため、回生制動ほどの省エネ効果はありませんが、直流制動のようにモーター自身を痛めることなく、安全に減速させることができます。

【比較表】直流制動・回生制動・発電制動の違いと用途

これら3つの電気制動方式の違いを、以下の表にまとめました。

「回生制動」がいかに効率的かがお分かりいただけるかと思います。

| 制動方式 | 仕組み | エネルギー効率 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| 直流制動 | モーターに直流電流を流し、熱でエネルギーを消費 | ×(悪い) | 旧式の交流制御で、停止時の補助ブレーキとして使用。 |

| 発電制動 | モーターで発電した電気を、抵抗器で熱として消費 | △(普通) | 電源設備が対応していない場合などに使用。 |

| 回生制動 | モーターで発電した電気を、電源側に戻して再利用 | ◎(非常に良い) | 最新のVVVF制御で採用され、高い省エネ効果を発揮。 |

まとめ:高度なモーター制御技術が、エレベーターの資産価値を守る

この記事では、エレベーターの心臓部である「モーター制御」について、その基本的な役割から、乗り心地を劇的に進化させた「速度制御」、そして安全な停止を支える「電気制動」まで、専門的な内容を詳しく解説してきました。

技術の進化の歴史を辿ることで、以下のことが明確になったかと思います。

- 乗り心地の良し悪しは、モーター制御方式(旧式の交流制御か、現行のVVVF制御か)で決まる。

- 安全な停止のためには、機械ブレーキだけでなく、「直流制動」をはじめとする電気制動が重要な役割を果たしている。

- 最新のVVVF制御と回生制動の組み合わせは、快適性だけでなく、大幅な省エネ(電気代削減)にも貢献する。

もし、あなたが管理されているエレベーターの乗り心地(揺れ・停止精度)に課題を感じていたり、毎月の電気代が高いと感じていたりするならば、それはモーター制御方式が古いことが原因かもしれません。

古い制御方式を、最新のVVVF(インバータ)制御方式に入れ替える「制御リニューアル」は、エレベーター全体を交換するよりも費用を抑えつつ、性能を飛躍的に向上させられる、非常に費用対効果の高い投資です。

それは、単なる修繕に留まらず、居住者・利用者の満足度を高め、ビルの資産価値そのものを守り、向上させることに直結します。

モーター制御のような専門的な診断や、あなたの施設にとって最適なリニューアルプランのご提案も、ぜひ私たちアイニチ株式会社にお任せください。

現状を正確に把握し、お客様にとって最良の選択肢をご提案させていただきます。