お電話でのお問い合わせ

8:30~17:30(土・日・祝)

全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。

営業時間 / 8:30~17:30

休業日 / 土日祝

大阪(本社)

-

リフト

-

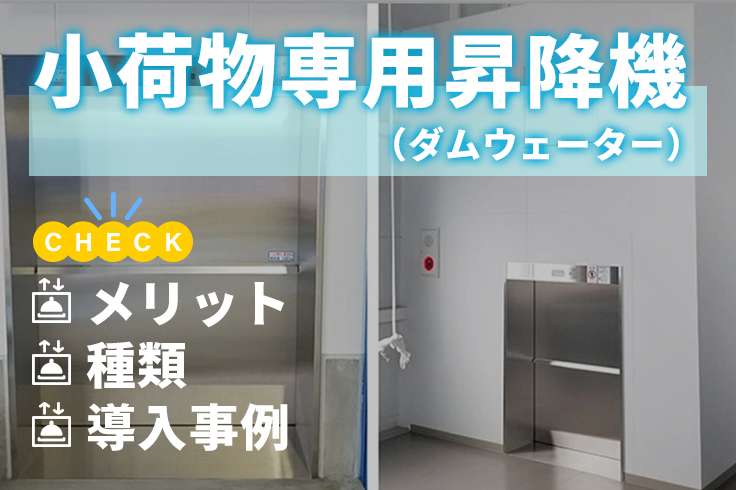

ダムウェーター(小荷物専用昇降機)

ダムウェーター(小荷物専用昇降機)

-

エレベーター

-

いす式階段昇降機

昇降機の豆知識

給食用エレベーターとは?価格・法律・選び方を専門家が解説

学校の給食室、病院や介護施設の厨房で、毎日大量の食事や食器を運ぶ作業に

「時間と手間がかかりすぎている」「スタッフの身体的な負担が大きい」

といったお悩みはありませんか?

特に、複数階にわたる施設での運搬作業は、人手不足が深刻化する現代において大きな課題です。

そんなお悩みを解決するのが、今回ご紹介する「給食用エレベーター」です。

この記事では、昇降機の専門商社であるアイニチが、給食用エレベーターの基本的な知識から、導入するメリット、気になる価格、法律上の注意点、そしてあなたの施設に最適な一台を見つけるための選び方まで、専門家の視点から分かりやすく徹底解説します。

目次

そもそも給食用エレベーターとは?

まずは「給食用エレベーター」が一体どのようなものなのか、その基本から見ていきましょう。ここでは、意外と知られていない正式名称や、食事を運ぶために特化した3つの特徴について詳しく解説します。

正式名称は「小荷物専用昇降機」や「ダムウェーター」

皆さんが「給食用エレベーター」と呼んでいるもの、実は法律上の正式名称は「小荷物専用昇降機(こにもつせんようしょうこうき)」と言います。

これは、建築基準法という法律で定められている昇降機の一種で『物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの。』を言い、かんたんに言うと、「荷物だけを運ぶための小さなエレベーター」のことで、人が乗ることはできません。カゴの床面積が1平方メートル以下、かつ天井の高さが1.2メートル以下という規定があります。

また、「ダムウェーター(Dumbwaiter)」という愛称で呼ばれることも非常に多いですが、これは、平成12年6月1日施行の改正建築基準施行令で、ダムウエーターの名称を改め、小荷物専用昇降機とすることとなりました。もし業者に問い合わせる際は、「小荷物専用昇降機」という言葉を使う方が、よりスムーズに話が進むでしょう。

給食用ならではの3つの特徴

では、なぜこの「小荷物専用昇降機」が給食の運搬に最適なのでしょうか。それには、給食用途ならではの、うれしい3つの特徴があるからです。

特徴①【衛生性】 清潔さを保つステンレス仕様

食事を運ぶ上で、何よりも大切なのが衛生管理ですよね。給食用エレベーターの多くは、カゴの中や扉がステンレス(特に錆びに強いSUS)で作られています。ステンレスは表面が滑らかで汚れが付きにくく、万が一汚れても水拭きやアルコール消毒が簡単なため、非常に衛生的。日々の清掃が楽になるのもうれしいポイントです。

特徴②【安全性】 料理を優しく運ぶ滑らかな動き

せっかくきれいに盛り付けた料理も、運搬中の振動で崩れてしまっては台無しです。給食用エレベーターは、荷物がガタンと揺れる衝撃が少ないよう、滑らかに昇降する設計になっています。スープや汁物もこぼれにくく、調理したての美味しそうな状態のまま、喫食者の元へ届けることができます。

特徴③【省スペース】 厨房にも設置しやすいコンパクトさ

人が乗る必要がないため、本体は非常にコンパクト。機種によっては家庭用冷蔵庫くらいのスペースがあれば設置できるものもあります。「うちの厨房は狭いから…」と諦める必要はありません。限られたスペースを有効活用できるのも、大きな魅力の一つです。

なぜ必要?給食用エレベーターを導入する3つのメリット

「便利そうなのはわかったけど、本当に導入するほどの価値があるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、給食用エレベーターがもたらす具体的な3つのメリットを、現場の目線で深掘りしていきます。

メリット1:劇的な業務効率化と人手不足対策

一番のメリットは、なんといっても作業効率が劇的にアップすることです。

例えば、1階の厨房から3階のフロアまで、重い給食コンテナを台車で運ぶ場合を想像してみてください。エレベーターがなければ、スタッフが何度も往復したり、複数人で分担したりする必要がありますよね。

給食用エレベーターがあれば、一度にまとめて上下階へ運ぶことができます。スタッフが運搬に費やしていた時間を、盛り付けや配膳準備、衛生管理といった他の重要な業務に充てられるようになるのです。これは、慢性的な人手不足に悩む多くの施設にとって、非常に大きな助けとなるはずです。

メリット2:スタッフの労働環境改善と安全確保

スタッフの皆さんを、辛い重労働から解放できる点も非常に重要です。

熱い汁物が入った重い寸胴鍋や、何十人分もの食器を毎日運ぶ作業は、足腰に大きな負担をかけ、腰痛の原因になりかねません。実際に、厚生労働省の調査でも、介護施設などにおける腰痛発生は大きな課題として挙げられています。 また、階段を使って運搬している場合は、つまずきによる転倒や料理の落下といった事故のリスクも常に付きまといます。

給食用エレベーターは、こうした身体的な負担や事故のリスクを根本から解消します。スタッフが安全に、そして安心して働ける環境を整えることは、定着率の向上にも繋がり、施設全体の活気を生み出す大切な要素です。

メリット3:徹底した衛生管理(HACCP対応)

安全な食事を提供する上で欠かせないのが、徹底した衛生管理です。特に近年、多くの施設で導入が進んでいるHACCP(ハサップ)という衛生管理手法の考え方にも、給食用エレベーターは大きく貢献します。(※HACCP:食品の安全を脅かす様々な原因を分析し、それを管理することで安全を確保する世界基準の衛生管理手法)

HACCPでは、食品への汚染を防ぐために、人やモノの動線が交差しないように管理すること(交差汚染の防止)が重要視されます。

給食用エレベーターを使えば、料理を運ぶ専用の経路を確保できます。人が行き交う廊下や階段を通らずに済むため、ホコリや雑菌が料理に付着する「交差汚染」のリスクを大幅に低減できるのです。これは、食の安全を守る上で非常に強力な武器となります。

給食用エレベーター(ダムウェーター)の種類と選び方

さて、導入のメリットをご理解いただけたところで、次は「じゃあ、うちにはどんなタイプが合うの?」という疑問にお答えしていきます。給食用エレベーターには、主に3つの基本タイプがあります。それぞれの特徴を知り、あなたの施設の用途や設置場所に最適な一台を見つけるための、失敗しないチェックポイントも合わせてご紹介します。

用途と設置場所で選ぶ3つの基本タイプ

どのタイプを選ぶかで、日々の作業効率は大きく変わります。まずは、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| タイプ名 | 特徴 | 最適な場所や用途 |

|---|---|---|

| テーブルタイプ | 腰の高さに出し入れ口がある。 | 調理台やワゴンからの載せ替えが多い配膳室など。 |

| フロアタイプ | 床面と同じ高さに出し入れ口がある。 | 給食コンテナや寸胴鍋などを台車ごと運びたい厨房など。 |

| コンパクトタイプ | 昇降路と一体で省スペース。 | 設置スペースが限られる施設、リニューアルでの後付け。 |

テーブルタイプ:腰の高さで効率的に作業したい場所に

扉の出し入れ口の下端が床面から50cm以上あるタイプです。

調理台や作業台の高さに合わせて、出し入れ口高さを調整して設置する場合があります。

(日本産業規格(JIS)では調理台の高さは80cm・85cm・90cm・95cmに定められています)

一番のメリットは、腰をかがめずに、料理をスッと横にスライドさせるだけで載せ替えができる手軽さ。お盆にのせた食器や、食缶などを一つずつ運ぶ作業が多い、学校の配膳室や病院のフロアステーションなどに最適です。日々の細かな作業負担を、大きく軽減してくれます。

テーブルタイプのより詳しい仕様や製品ラインナップは、こちらのページでご確認いただけます。

▶ アイニチの「テーブルタイプ」製品情報を見る

フロアタイプ:台車ごと、または重量物を運びたい場所に

出し入れ口が床面と同じ高さにあるタイプです。

このタイプの強みは、なんといっても台車ごとエレベーターに乗せられることです。例えば、何段にもなった給食コンテナや、スープがなみなみと入った重い寸胴鍋なども、一度台車に乗せてしまえば、そのままラクラク運搬できます。大量の食事を一度に、かつ安全に運びたい厨房など、パワフルな使い方が求められる現場で大活躍します。

▶ アイニチの「フロアタイプ」製品情報を見る

コンパクトタイプ:設置スペースが限られている場所に

「エレベーターを置きたいけど、場所がない…」そんなお悩みを解決するのが、コンパクトタイプです。

最大の特徴は、昇降路外装一体型です。一体で製作するため、天井が低い場所や、柱と壁の間のちょっとした隙間など、テーブルタイプでは設置が難しかったスペースにも柔軟に対応できます。既設の建物への後付けや、リニューアル工事の際に選ばれることが非常に多いタイプです。

設置スペースが限られていても諦める必要はありません。省スペース設計の製品情報をご覧ください。

▶ アイニチの「コンパクトタイプ」製品情報を見る

選定で失敗しないためのチェックポイント

「うちにはこのタイプかな?」とイメージが湧いてきたら、最後に以下の3つのポイントをチェックしましょう。これを確認しておくことで、導入後の「こんなはずじゃなかった…」という失敗を防ぐことができます。

チェックポイント①:何を、どれくらいの量運びたいか?

一番大切なのが、運ぶモノと量の確認です。運ぶものの中で一番大きなもののサイズ(お盆、食缶、コンテナなど)を測り、それに合ったカゴの内寸を選びましょう。また、一度に運ぶ総重量を計算し、それに見合った積載量(30kg、50kg、100kgなど)を選ぶことが重要です。

チェックポイント②:どこに置きたいか?

設置を希望する場所の寸法(幅・奥行き・高さ)を測っておきましょう。特に、リニューアルで後付けする場合は、搬入経路が確保できるかも大切なポイントになります。コンパクトタイプ以外を選ぶ場合は、上部に機械室のスペースが必要になることも覚えておきましょう。

チェックポイント③:衛生基準を満たせるか?

給食用として使うなら、カゴの材質はステンレス製は当然ですが、コンパクトタイプでのご検討なら、外装の材質もステンレス製をお選びください。カゴ及び外装を錆びにくいステンレス製にすることで、衛生状態をより長く保つことが可能になります。

気になる設置費用は?給食用エレベーターの価格相場

導入を具体的に考え始めると、一番気になるのはやはり「費用」ですよね。ここでは、費用の内訳や価格が変わる要因、そして最も重要な「あなたの施設に合わせた正確な費用を知る方法」について、包み隠さずお話しします。

費用の内訳:本体価格+設置工事費

給食用エレベーターの導入費用は、大きく分けて「製品本体の価格」と、それを取り付けるための「設置工事費」の2つで構成されます。ウェブサイトなどで表示されている価格は本体価格のみの場合が多く、総額ではない点に注意が必要です。

あくまで一般的な目安ですが、費用の相場は以下のようになります。

- 製品本体価格の目安: 約95万円 ~ 300万円

- 設置工事費の目安: 約50万円 ~ 150万円

「ずいぶん価格に幅があるな」と思われたかもしれません。それには、次に説明するような理由があるのです。

価格の変動要因

価格が変動する主な要因は、以下の5つです。あなたの施設の希望がどれに当てはまるか、チェックしてみてください。

① 機種・タイプ

一般的に、シンプルな構造のテーブルタイプに比べ、台車ごと乗せられるフロアタイプの方が高価になる傾向があります。

② 積載量

当然ながら、より重いものを運べるパワフルな機種ほど価格は上がります。

③ 昇降行程(階数)

運搬する階数が多く、移動距離が長くなるほど、必要な部品が増えるため費用も高くなります。

正確な費用を知るには「現地調査」と「見積もり」が不可欠

ここまで読んでお気づきかと思いますが、Webサイトで「給食用エレベーター 価格」と検索しても、あなたの施設にピッタリ当てはまる正確な金額は、残念ながら見つかりません。

なぜなら、いくつか仕様は決まっていますが、一台一台が施設の状況に合わせて設置される、いわばセミオーダーメイド機器になります。

そこで絶対に欠かせないのが、専門業者による「現地調査」と、それに基づいた「見積もり」です。

プロの目で実際に設置場所を確認してもらうことで、「どのタイプが最適か」「安全に設置できるか」「追加工事は必要か」といったことを正確に判断できます。

「いきなり業者を呼ぶのはちょっと…」と不安に思うかもしれませんが、ご安心ください。ほとんどの専門業者は、現地調査と見積もりの作成を無料で行っています。

導入を成功させるためにも、まずは複数の業者から相見積もりを取り、提案内容や価格をじっくり比較検討することをお勧めします。

【導入事例】アイニチはこんな場所で選ばれています

「理屈はわかったけど、実際に使っているところはどうなの?」という声にお応えして、私たちアイニチが手掛けた導入事例の一部をご紹介します。あなたの施設と状況を重ね合わせながら、導入後をイメージしてみてください。

Case1:奈良県T小学校様の入れ替え事例

こちらは、当社ホームページよりご依頼をいただいた、奈良県T小学校様の事例です。

給食運搬用として長年使われていたダムウェーターの、部品の消耗や劣化が目立ってきたため、入れ替え工事を行いました。

工事に先立ち、まずは既存ダムウェーターの内部を調査。カゴの寸法、出入口寸法、巻上機の設置場所、梁の位置やピットの深さなどを正確に確認します。その後、古いダムウェーターを全て解体・撤去し、既存の昇降路をそのまま活用して、新しい小荷物専用昇降機を設置しました。

- 導入製品: ADF-200(フロアタイプ)

- 積載量: 200kg

導入した製品はフロアタイプのため、台車に給食を載せたまま昇降できます。また、発進・停止が滑らかなので、容器からスープなどの汁物がこぼれる心配もありません。

床、扉、カゴの内装はすべてステンレス製です。ステンレスは「さびにくい(耐食)」「溶けにくい(耐熱)」「劣化しにくい(耐酸化)」という優れた特性を持っています。これにより、T小学校様のように給食運搬でご使用になる場合でも、高温の鍋を置いたり、水滴が付着したりしても錆や劣化が起きにくく、長期間にわたって清潔・衛生的に使用することが可能です。

詳細ページでは、撤去前のダムウェーターの様子や、新しくなった操作盤など、さらに多くの写真をご覧いただけます。

▶「奈良県T小学校様」の導入事例を詳しく見る

Case2:保育園の新設に伴う設置事例

こちらは、保育園を新規開設するにあたり、当社ホームページよりご相談いただいた、山口県宇部市の事例です。

給食やおやつを運ぶための昇降機設置にあたり、お客様からは「なるべく一度にたくさんの量を運びたい」、そして「一階は調理場と洗い場の両方向から出し入れしたい」という具体的なご要望をいただきました。

このご要望にお応えするため、アイニチは小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の中でも、カゴの前後に扉がある「貫通タイプ」のADC-800Gをご提案しました。

このタイプであれば、ご要望通り1階の調理場側と洗い場側の両方から出し入れが可能になり、作業動線をスムーズにできます。

また、カゴの大きさは幅800mm×奥行き770mm、積載量も100kgと十分な容量を確保。これにより、たくさんの給食やおやつも一度に運ぶことが可能です。

導入の結果、1階は調理場・洗い場の両方向から出し入れでき、スムーズに各階へ給食やおやつを昇降させられるようになりました。カゴと扉には、さびにくい(耐食)、溶けにくい(耐熱)、劣化しにくい(耐酸化)という特徴を持つステンレスを採用。衛生的で快適にご利用いただくことができます。

詳細ページでは、2階の様子や、工務店様との打ち合わせについてなど、より詳しい情報を掲載しています。

▶「山口県保育園様」の導入事例を詳しく見る

設置前に確認!法律上の基準とメンテナンスの義務

給食用エレベーターは、ボタン一つで荷物を運んでくれる非常に便利な設備です。しかし、安全に長く使い続けるためには、法律で定められたいくつかの重要なルールを守る必要があります。ここでは、設置時と設置後の義務について、分かりやすく解説します。

建築基準法に基づく設置確認と完了検査

新築する建物に、小荷物専用昇降機を設置する際には、その計画が法律の基準(建築基準法)にきちんと適合しているかを役所に確認してもらう必要があります。

そして、工事が無事に終わった後にも、「計画通りに、安全基準を満たして作られました」ということを証明するための「完了検査」を受け、「検査済証」を受け取る義務があります。

「なんだか手続きが大変そう…」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。こうした複雑な法的手続きは、ご依頼頂ければ、私たちのような設置業者が責任を持って代行しますので、お客様に手間をおかけすることはありません。

定期検査報告の義務について

エレベーターは、設置して終わりではありません。自動車に「車検」があるように、昇降機にも年に1回、専門家による定期検査を受けることが法律で義務付けられています。

これは、経年によって部品が劣化したり、調整がズレたりしていないかを確認し、常に安全な状態を維持するために非常に重要です。

※全てのフロアタイプ及び特定行政庁が指定したテーブルタイプ・コンパクトタイプの小荷物専用昇降機が定期報告対象機種です。

そして、その検査結果は、管轄の役所(特定行政庁)へきちんと報告する義務があります。この検査と報告も、専門のメンテナンス会社と保守契約を結んでいただければ、検査の実施から報告書の作成・提出まで、すべてお任せいただけます。安全を守るための大切な義務ですので、必ず覚えておいてください。

お問い合わせから設置までの流れ

「専門家に一度相談してみたい」と思っていただいた方のために、お問い合わせから設置完了までの基本的な流れをご紹介します。全体像がわかると、より具体的に導入をイメージしやすくなりますよ。

4つのステップ

- 【STEP1】お問い合わせ・ご相談・お見積

まずはお電話やWebサイトのフォームから、お気軽にご連絡ください。「こんなことで困っている」「費用はどれくらい?」といった、漠然としたご相談で構いません。

また、内容次第ですが、ご要望をお聞きし、お見積書・図面をご提出させていただきます。 - 【STEP2】現地調査~ご契約

当社の専門スタッフがお客様の施設へお伺いし、設置希望場所の状況や建物の構造、作業動線などを詳しく確認させていただきます。

最終的な仕様の決定し、受注後の制作となります。 - 【STEP3】製作・設置工事

弊社が受注後、制作に取り掛かります。

小荷物専用昇降機の場合、おおよその制作期間は15日、工事期間は1日ですが、納期は別途確認になります。 - 【STEP4】お引き渡し・アフターサポート

設置工事完了後、お客様立会いのもとで最終確認と操作説明を行い、お引き渡しとなります。設置後も、定期的なメンテナンスなど、末永く安心してお使いいただけるようサポートいたします。

※上記は一般的な流れです。お問合せ内容によって、流れが変更となる場合がございます。

※アイニチ側の受注状況などによって、製作期間・工事期間が変更となる場合がございます。

まとめ:給食用エレベーターのご相談は、実績豊富なアイニチへ

今回は、給食用エレベーターについて、その基本からメリット、種類、費用、法律まで、幅広く解説してきました。

日々の食事を運ぶというシンプルな作業が、実は「業務効率」「労働安全」「衛生管理」という、施設運営における3つの大きな課題に直結していること。そして、給食用エレベーターが、それらを解決する非常に強力なツールであることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。

とはいえ、「どのタイプが本当にうちの施設に合うんだろう…」「費用や法律のことで、まだ不安な点がある…」と感じていらっしゃるかもしれません。

そんな時は、ぜひ私たち昇降機の専門家、アイニチ株式会社にご相談ください。

私たちは、単に製品を販売するだけではありません。お客様一社一社の状況や課題を丁寧にヒアリングし、数多くの実績で培った知見を基に、最適な機種の選定から設置工事、複雑な法規対応、そして導入後のメンテナンスまで、責任を持ってワンストップでサポートいたします。

まずは、あなたの施設のお悩みやご要望を、私たちに聞かせていただけませんか?

ご相談、お見積もりはもちろん無料です。専門家が、あなたの施設の未来をより良くするためのお手伝いをさせていただきます。